В 1990 году Виктория Ивлева побывала внутри 4-го реактора ЧАЭС. Спустя полгода за свои фотографии она получила главный приз World Press Photo в категории «Наука и технологии». В российской прессе эти снимки почти не публиковались.

— Дидусь, не надо бы вам на солнце-то сидеть. Опасно это сейчас.

— Э, доча, о чем ты? Мы вон, фашистов победили, что, с радиацией какой-то там не справимся, что ли?

Из моего разговора в Киеве 1 мая 1986 года

Пожалуй, главное, что подарил мне Чернобыль, — это многолетнюю дружбу с Костей Чечеровым, выдающимся исследователем, отдавшим жизнь изучению причин аварии. Костя ушел в иные миры в ноябре 2012, ушел счастливым, потому что успел узнать и понять про Чернобыль все.

Чечеров был членом Комплексной экспедиции Курчатовского института, в составе которой на ЧАЭС работали специалисты из Москвы, Ленинграда, Киева и других городов. За два дня до смерти в последнем своем интервью Костя, уже прикованный к постели и смотрящий в вечность, произнес вот такие слова:

«Столько было всего наворочено, что я бы сказал так: истинной катастрофой была не авария на 4-м блоке, а ликвидация последствий».

истинной катастрофой была не авария на 4-м блоке, а ликвидация последствий

И он знал, о чем говорил. Знал, потому что это Костя с товарищами исползали на собственных пузах все помещения внутри реактора в поисках топлива, это Костя собирал ленты самописцев с приборов летом 86-го, когда партия объявила, что 4-й блок вновь заработает в сентябре, это он и его друзья вновь и вновь возвращались для измерений оставшегося топлива к так называемой «слоновьей ноге» — затвердевшей черной лаве, вытекшей прямо из активной зоны реактора. Мощность излучения там была до 10 тысяч рентген в час.

Как-то я делала с Костей большое интервью, в котором назвала его «ядерным Мафусаилом», — Костина доза за все время работы в реакторе была выше 2500 рентген. Для сравнения — допустимая доза для профессионалов, работающих в ядерной энергетике, была на тот момент пять рентген за год…

Что же выяснили ученые? А выяснили главное — это был ядерный взрыв, в результате которого большая часть топлива, примерно процентов 90, вылетела из реактора и распылилась над планетой, в основном в северном полушарии. И получалось, что все жертвы, все мобилизованные люди, все свинцовые фартуки и лопаты, все страдания, болезни, ужасы, страхи — все это было напрасно. И надо было одно — собрать вот такую железную группу единомышленников, понимающих опасность радиационного облучения, имевших цель, знания и желание работать, — и дать ей возможность спокойно это делать.

Но победила «политическая физика» — необходимо было как-то успокаивать народ и мир, а тут партия знала только один способ — закидывание шапками.

Напомню, что после гораздо менее существенной аварии на станции на Три-Майл-Айленде власти США разрешили работы на ней только через пять лет.

В одном из походов инженеров из группы Чечерова в реактор в ноябре 1990 года участвовала и я. Это, конечно, была экскурсия для фотографа: доза, полученная мной, смешна — те самые разрешенные для профессионалов пять рентген. Набрала я их, правда, за несколько часов, но ведь все равно только пять…

Что помню: переодевание в пластиковую одежду, просто упаковывание, замуровывание в нее, чтобы нигде не было никаких дырочек для проникновения радиоактивных частиц, специальные бахилы на ногах, пластиковые перчатки, в которых было неимоверно тяжело снимать, маска, не дававшая нормально дышать… Камера — любимый мой пленочный «Никон» — тоже была в пластиковом мешке, и каждый раз для каждого снимка надо было доставать ее оттуда. Это помогло, но не очень — потом бедный мой фотоаппаратик пришлось долго оттирать медицинским спиртом.

Помню, как заходили на объект, — большинство народа в Чернобыле тогда ходило в защитного цвета ватниках, вот и на меня надели такой же, камера и объективы были попрятаны в карманы ватников и штанов моих спутников, а прошла я, видимо, по чьему-то пропуску — на объекте работали и женщины. Поскольку охрана большинство ребят знала в лицо, то и пропустила нас всех, не очень обращая внимание. В общем, как всегда и везде.

Лезли мы во всей этой неудобной одежде куда-то наверх — и довольно долго. Многие ошибочно считают, что реактор находится где-то под землей — на самом деле, 4-й реактор ЧАЭС — это 35,5 метра над землей.

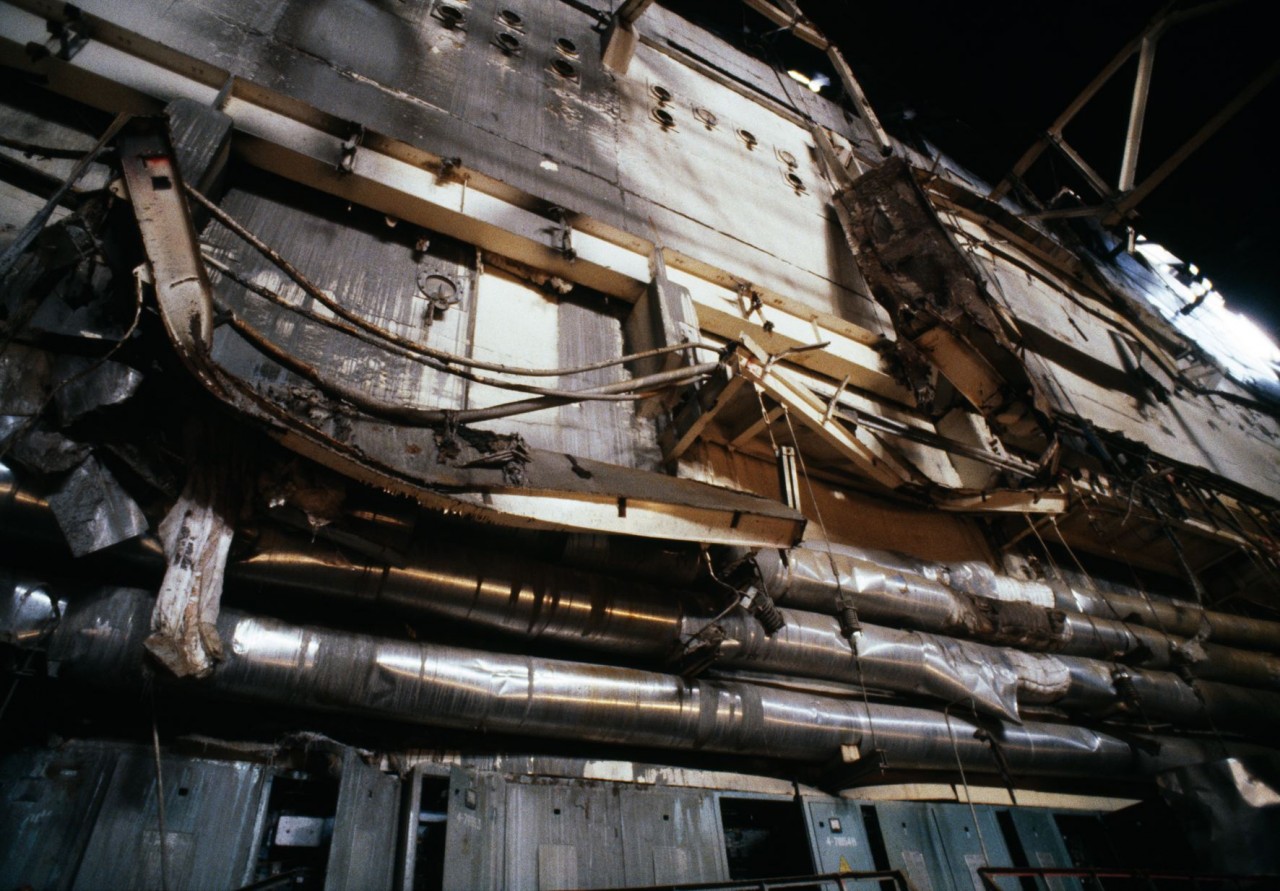

И вот дальше, когда шли через комнату с пультами управления, накрытыми теперь пластиком, через машинный зал, мимо искореженных турбин, валявшихся повсюду труб, кусков металла самого разного цвета и формы, начало приходить ощущение полнейшего ничтожества человека перед силами природы. Там стояла мертвая тишина, стрелы солнечных лучей из дырок в саркофаге и танцующая в этих стрелах мелкая пыль превращали этот апокалипсис в какую-то странную театральную красоту. Никогда в жизни я больше не видела такой красивой и такой смертельной сцены.

Еще более смертельная сцена была впереди — в центральном реакторном зале, там, где в результате взрыва встала на ребро крышка реактора, которую ребята называли «Елена». Мы смотрели на нее через разбитое стекло операторской. Я чуть подвинулась вперед.

«Лучше не лезь — там две тысячи рентген», — тихо, боясь меня спугнуть, сказал сзади дозиметрист Юра Кобзарь.

Снять мне удалось немного, но, как оказалось, достаточно для получения любимой всеми фотожурналистами награды Золотой Глаз на World Press Photo. Снимки эти обошли весь мир, в моей же собственной стране несколько карточек было напечатано в профессиональном журнале «Советское Фото» в 1991 году, а потом еще парочка — в черно-белом варианте в «Новой Газете».

Я очень рада, что пришла пора напечатать их все.

Справа: Ленин, поселившийся теперь уже навеки в заброшенном детском саду в городе Припяти.